Туг (тюрк, «знамя», «штандарт») — высокий деревянный шест (реже столб из нескольких звеньев), устанавливаемый на мазарах «святых» в Средней Азии. Верхнюю часть шеста венчает навершие (тадж-и Т.) в виде раскрытой ладони (панджа) или медальона в форме полураскрытого бутона (от 20 до 50 см высотой). Навершие выплавлялось (иногда выковывалось) из бронзы, железа и — реже — серебра. Под навершием крепится перекладина (50-70 см) с куском белой (на шиитских мазарах Самарканда — красной) ткани, чаще всего треугольной формы, пучком из конского волоса и иногда небольшими колокольчиками. Известно, что похожие «штандарты» в уменьшенной форме использовали во время камланий шаманы, для которых Т. — средство связи между верхним и нижним мирами.

Не вполне ясно, в какой степени в бытовом исламе трансформировались изначальные доисламские ритуальные и религиозные функции Т. Часть местного населения считает, что Т. — средство связи с духом «святого, вознесшегося к трону Аллаха». Зафиксированы и более простые объяснения: Т. устанавливаются для того, чтобы идущие мимо мазара люди приметили место захоронения «святого» и совершили зийарат либо прочитали положенную благопожелательную заупокойную молитву (ду‘а’). Во время зийарата паломники обязательно привязывают к шестам свои поясные платки (мийанбанд, бил-баг), просто цветные тряпочки как символы «нижайшей просьбы», обращенной к духу «святого». Суннитские ‘улама’ (даже представители ханафитского мазхаба, наиболее терпимого к подобного рода проявлениям доисламских обычаев — ‘адат) не одобряли установку Т. на мазарах и тем более «языческие действа» вокруг них. Тем не менее, судя по данным археологических исследований древних мусульманских кладбищ Средней Азии, Т. стали обязательным атрибутом последних по крайней мере уже с XIV в.

На навершия Т. часто наносят надписи, содержащие символ веры, фрагменты из Корана. Еще чаще наносят «взывания» к Богу, Пророку, к погребенному на этой могиле «святому» в такой, например, форме: «Йа Аллах! Йа Мухаммад! Йа хадрат Баха’ ад-дин!» Иногда надписи— более пространного содержания; так, на бронзовом (с посеребрением) навершии Т., установленного у мавзолея ташкентского мистика шайха Хавенд-Тахура (ум. в 1455 г.), записано, что оно «преподнесено в дар Хадрат-Тахуру от городов Индии», где, видимо, и было изготовлено (в самом начале XVII в.) по заказу тамошних потомков и последователей этого шайха.

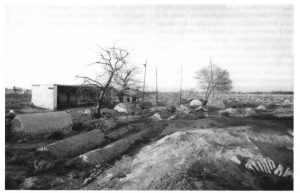

Некрополь Чхар Туг у ворот Тал-и Пач (Бухара), XVIII (?) – ХХ вв.

Фото А.Самойленко

При советской власти (особенно в начале 80-х гг.) Т. уничтожались: в них и в совершаемых вокруг них ритуальных действиях «борцы-атеисты» увидели угрожающий символ возрождения ислама. Эту же борьбу за очищение местных мазаров (по крайней мере в Узбекистане) от «языческих атрибутов» продолжили фундаменталисты (ваххабиты). Как бы то ни было, старые традиции вновь проявили свою живучесть: в последние годы Т. поднимают «всем миром» (например, на квартальных мазарах Бухары), по такому случаю устраивают обильные угощения (худои) при святыне. Известны случаи установления Т. группами женщин в знак «благодарности святому» за избавление от недугов.

Лит-ра: Аминджан Пулат. Бухара, 2, 47, 80; Г.П.Снесарев. Реликты домусульманских обрядов и верований у узбеков Хорезма. М., 1969, 275; Б.М.Бабаджюнов, ЕТ.Некрасова, В.М.Филимонов. Туги Центральной Азии // Stlr (в печати).

Б.М.Бабаджанов, Е.Г.Некрасова