Каракюре — селение (Докузпаринский р-н Республики Дагестан), в котором находится одна из старейших «пятничных» мечетей — Джум‘а-мечеть. Расположено недалеко от реки Самур, в 5 км от районного центра Усухчай. История селения окутана многочисленными легендами и рассказами, передаваемыми из поколения в поколение. Согласно историческим преданиям, К. образовалось ещё до принятия ислама из семи небольших селений, развалины большинства из них сохранились до наших дней. Процесс синойкизма в Дагестане действительно имел место в X–XV вв., что находит подтверждение в археологических и эпиграфических данных. Исламизацию К. и соседних селений дагестанская хроника «История Абу Муслима» приписывает Абу Муслиму, сыгравшему выдающуюся роль в свержении династии Омейядов/Умаййадов и приходе к власти Аббасидов в 132/749 г.

Абу Муслим никогда в Дагестане не бывал, но именно ему приписываются в местных хрониках походы в Дагестан 91/709–710 и 118/721–731 гг., которые действительно совершил арабский полководец Маслама. «Подмена» одного имени другим — характерная черта дагестанских раннесредневековых хроник, приписавших исламизацию Дагестана повсеместно популярному Абу Муслиму, активному стороннику династии Аббасидов. Именно Абу Муслиму приписывается строительство мечетей в селениях Каракюре, Ахты, Рича, Мака и т.д. и насаждение в них правителей из своих ближайших родственников. События, описанные в «Истории Абу Муслима», отнесены к 110/728-29 г., но большинство списков дают другую дату — 300/912-13 г. Последняя дата представляется наиболее вероятной, находит подтверждение в датировке куфических надписей (штуковое письмо на базах опорных столбов каракюринской мечети).

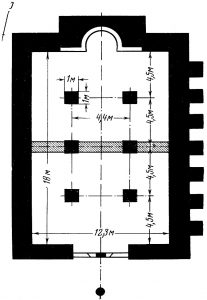

Детальное исследование мечети (рис. 1) в К. провёл дагестанский учёный П.М.Дебиров: мечеть сложена из местного строительного материала, рваного камня, представляет собой прямоугольное в плане здание (12,3х18 м.), стены мечети ныне разрушены, кроме восточной; от западной стены сохранилась

Рис. 1. Сел. Каракюре.

План Джум‘а-мечети (по П.М.Дебирову)

первоначальная кладка, она перестроена, как и южная, в середине XIX в. Михраб в первоначальном виде также не сохранился, он заменён в середине XIX в. деревянным, как и две входные двери в фасадной части здания.

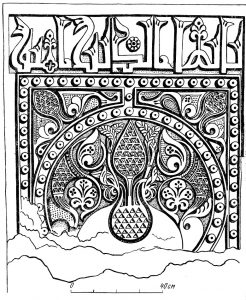

В первоначальном виде сохранились массивные опорные столбы (их шесть) внутри мечети, опирающиеся на квадратные в сечении базы, покрытые штуком. Каждое панно базы завершается куфической надписью в резьбе по штуку (высокий рельеф), штуком покрыта и остальная (круглая часть) опорного столба. Штуковый рельеф занимает всю плоскость квадратного панно. Растительный орнамент представлен пальметками, полупальметками, трилистником. В орнаментальный строй введены изображения кругов, стрельчатой арки и других фигур. Точечный ряд — обязательный компонент рельефа, разграничивает отдельные части поля (П.М.Дебиров). Орнамент рельефов и характер букв куфической надписи, а также сравнение их

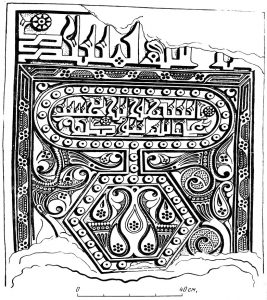

Рис. 2. Каракюре. Джум‘а-мечеть.

Штуковая орнаментика базы опорного столба.

Арабская надпись (начало). По П.М.Дебирову

с изученными штуковыми рельефами Ирана и Средней Азии позволили датировать джум‘а-мечеть в пределах X–XI вв. В пределах X — начала XIII в. построены также другие мечети Дагестана (Ахты, Хив, Мака, Рича, Ихрек, Зиль, Филя и др.).

Мечети X–XI вв. в Дагестане не имеют минаретов. Первый минарет в Дагестане датирован 557/1161-62 г. (сел. Гельмец Рутульского р-на Республики Дагестан). В XII–XIII вв. они зафиксированы в сел. Рутул, Цахур, Ихрек, Лучек. Куфические надписи мечети в К., сохранившиеся в верхней полосе опор-панно, отличаются изяществом, уникальны с точки зрения палеографии, не имеют прямых аналогов ни в Дагестане, ни за его пределами. Ни одна из знаменитых куфических надписей Искодара, Ширкабирского михраба, Афрасияба (XI в.) не может служить образцом для сравнения. Наиболее близкие параллели каракюринским штуковым текстам и орнаменту даёт мечеть Наина в Иране (начало X в.). Контуры отдельных букв или их сочетаний (алиф, алиф–лам, син, ‘айн, вав, конечный нун), а также медальоны,

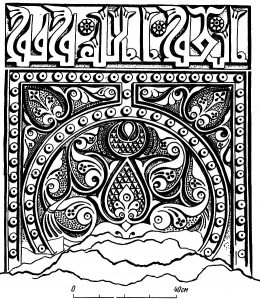

Рис. 3. Каракюре. Джум‘а-мечеть.

Штуковая орнаментика опорного столба.

Арабская надпись (продолжение).

По П.М.Дебирову

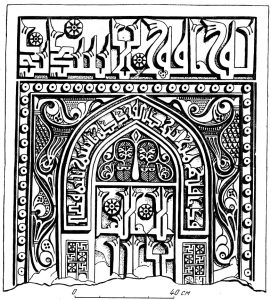

пуговицевидные обрамления бордюра, растительные мотивы — во всех этих деталях панели Наина и Каракюре имеют поразительное сходство. В то же время оригинальность каракюринских панно заключалась в разнообразии орнаментальных композиций, неповторимости сюжетов каждого панно в отдельности. Среди сохранившихся надписей — эпиграфический ряд трёх верхних полос одного из панно (рис. 2, 3, 4): «О верующие! Бойтесь Аллаха и скажите сильное слово».

Центральное поле одного из указанных панно содержит формулу единобожия. Выше — арабский текст, не поддающийся пока расшифровке.

Полностью сохранился также текст в две строки с упоминанием имени мастера или заказчика (рис. 5): «Исхак сын Хасана уповает на Аллаха».

Имя мастера-строителя или человека, финансировавшего строительство мечети, в X–XI вв. не фиксировалось, но определённая традиция в XII–XVII вв. уже сложилась. В данном случае это первое в практике строительства культовых сооружений упоминание имени.

Рис. 4. Каракюре. Джум‘а-мечеть.

Штуковая орнаментика опорного столба.

Арабская надпись (конец).

По П.М.Дебирову

Рис. 5. Каракюре. Джум‘а-мечеть.

Арабская надпись с упоминанием

имени строителя или заказчика.

По П.М.Дебирову

пуговицевидные обрамления бордюра, растительные мотивы — во всех этих деталях панели Наина и Каракюре имеют поразительное сходство. В то же время оригинальность каракюринских панно заключалась в разнообразии орнаментальных композиций, неповторимости сюжетов каждого панно в отдельности. Среди сохранившихся надписей — эпиграфический ряд трёх верхних полос одного из панно (рис. 2, 3, 4): «О верующие! Бойтесь Аллаха и скажите сильное слово».

Центральное поле одного из указанных панно содержит формулу единобожия. Выше — арабский текст, не поддающийся пока расшифровке.

Полностью сохранился также текст в две строки с упоминанием имени мастера или заказчика (рис. 5): «Исхак сын Хасана уповает на Аллаха».

Имя мастера-строителя или человека, финансировавшего строительство мечети, в X–XI вв. не фиксировалось, но определённая традиция в XII–XVII вв. уже сложилась. В данном случае это первое в практике строительства культовых сооружений упоминание имени Центральное поле одного из панно занято формулой единобожия: «Нет (иного) божества, [кроме Аллаха]».

В 1984 г. была предпринята первая и, как оказалась, последняя попытка палеографического анализа (А.Р.Шихсаидовым) штуковых текстов каракюринской мечети.

За последние 35 лет исследователи не обращались к уникальным надписям в К., хотя они дают редкую возможность проследить палеографические параллели эпиграфического наследия (особенно штуковых деталей культовых сооружений Ирана, Закавказья, Средней Азии, Дагестана). Недавний пожар (2016) каракюринской мечети усложнил эту задачу. Однако сохранилось большое количество фотографий и прорисовок, выполненных исследователями, — редкий материал для дальнейших научных разработок.

Лит-ра: П.М.Дебиров. Архитектурная резьба Дагестана. М., 1966; А.Р.Шихсаидов. Эпиграфические памятники Дагестана X–XVII вв. М., 1984, 99–112; он же. История Абу Муслима // А.Р.Шихсаидов, Т.М.Айтберов, Г.М.-Р.Оразаев. Дагестанские исторические сочинения. М., 1993; В.О.Бобровников. Абу Муслим // ИТБРИ, т. I, 15–19; S.Flury. La mosquée de Nain. Syria. T. XI. Paris, 1930, 44, fig. 1, tab. X; 52, fig. 52.

А.Р.Шихсаидов