Туркменистан (Туркмения, территория 488,1 тыс. кв. км, население 5 млн. чел.) — ныне независимое суверенное государство с пожизненным президентом; в 1924-1991 гг.— союзная республика в составе СССР; до того, в 1921-1924 гг.,— Туркменская область как часть Туркестанской АССР. В дореволюционный период, в 1884-1917 гг., большая часть территории современного Т. входила в Закаспийскую область Российской империи (это название сохранялось до октября 1921 г.), еще раньше— конгломерат независимых туркменских племен, кроме северных и северо- восточных, входивших в состав Хивинского ханства и Бухарского эмирата.

В географическом плане Т. — страна пустынь и степей, которые занимают почти 4/5 ее территории. На крайнем юге и востоке протянулись горные цепи Копетдага и Кухи- танга, а на западе— Большого и Малого Балхана. Водные источники расположены по периферии всего региона— это реки Амударья, Мургаб, Теджен, Сумбар, Чандыр, Атрек, кяризы предгорной полосы и Каракумский канал. Необходимость в условиях аридной зоны искусственного орошения обусловила развитие основных цивилизаций именно в земледельческих оазисах по периферии Т.

К началу арабского завоевания территории современного Т. (сер. VII в.) земледельческое население оазисов — потомки древних парфян, маргианцев, хорезмийцев и т.п.— было почти целиком ираноязычным, а кочевые и полукочевые племена пустынно-степной зоны— частью ираноязычными, а частью уже тюркоязычными. К началу XIII в., в предмонгольский период, за счет регулярного прилива из Центральной Азии через Мавараннахр и Усть-Урт нескольких тюркоязычных волн, особенно огузских племен в 1Х-Х11 вв., языковая и этническая ситуация в регионе резко изменилась. Среди населения оазисов в большей или меньшей степени стал преобладать тюркоязычный компонент, который в кочевой среде Каракумской пустыни и прилегающих степей господствовал абсолютно. Огузские племена, вобравшие в себя ряд местных ираноязычных компонентов, стали исходным элементом основной массы туркменских племен. После многих перемещений на территории Т. и сопредельных регионов в течение XIII— XVIII вв. к середине XIX в. туркменские племена заняли те районы, в которых они живут и в настоящее время.

С вхождением в состав Российской империи, а затем уже в советский период этнический и соответственно конфессиональный состав населения Т. претерпел определенные изменения. При сохранении стабильной основной массы туркмен рост городов, строительство Закаспийской железной дороги, развитие торговли и промышленности, создание приграничной сети переселенческих поселков явились стимулом переселения в Закаспий многих выходцев из европейской части России, из Закавказья и Ирана — русских, украинцев, поляков, немцев, армян, евреев, азербайджанцев и др. С ними в За- каспии появились различные направления христианства— православие, католичество, лютеранство, грегорианство, баптизм, молоканство, меннонитство и т.д., а также иудаизм. Персы и азербайджанцы принесли шиизм, а часть бежавших из Ирана бехаитов — свою веру, бехаизм. Каждая из перечисленных конфессий возводила свои храмы, многие из них были разрушены в 30-е гг. XX в., в период усиления репрессий по отношению к религии и церкви.

Началом исламизации региона можно считать 651 г., когда в одном из очагов древнейшей цивилизации — Мервском оазисе появились войска арабов-завоевателей, принесших в Среднюю Азию новую религию. В том же году ими были захвачены все земли бывшей иранской провинции Хурасан/Хорасан, в которую входила и территория Южного Т.: Ниса, Абиверд и Марв/Мерв сдались без боя, правитель Серахса и жители мервского селения Синдж, оказавшие сопротивление, в большинстве своем были перебиты. Несколько позже, при халифе ‘Али (656-661), в Хорасане вспыхнуло восстание, но оно не имело успеха. Кочевые же и полукочевые племена Хорасана оказали более стойкое сопротивление, которое арабам удалось подавить лишь почти через шестьдесят лет, в 709 г., когда был вероломно схвачен и казнен Низак Тархан, предводитель (в течение многих лет) местных тюркских и эфталитских племен.

С большими трудностями был завоеван арабами Юго-Западный Т. — область Дехистан. Поход конца VII в. потерпел неудачу. В 716 г., после шестимесячной осады главного города области, сопротивление оборонявшихся было сломлено. Завоеватели перебили 14 тыс. взятых в плен защитников- тюрков и казнили их предводителя Сула. Третьим регионом Т., где было установлено арабское господство, стал Хваризм/Хорезм. Произошло это после приглашения в 712 г. войск наместника халифа в Хорасане Кутай- бы б. Муслима местным правителем, хорезм-шахом, для подавления восстания, которое поднял против него его младший брат. До этого был подчинен Лебап — область средней Аму-дарьи. Таким образом, для завоевания оазисной и частично степной зоны на территории Т. арабам понадобилось около 70 лет, после чего они двинулись за Амударью — в Мавараннахр (араб., «То, что за рекой»; территория современного Узбекистана).

Кочевые же племена Каракумской пустыни, Прибалханья, степных просторов Усть-Урта, Мангышлака и Приаралья фактически оказались не затронутыми арабской экспансией. Постепенное утверждение ислама в этом регионе происходило в X — начале XI в. Характерную деталь сообщает побывавший среди огузов Усть-Урта в 921 г. арабский путешественник-миссионер Ибн Фадлан: правитель части огузов Инал Младший принял было ислам, но соплеменники поставили его перед выбором — отказаться от новой религии или передать власть в другие руки, и Инал избрал первое. Доисламские верования (зороастризм, господствовавший среди населения оазисов, и особенно шаманизм огузов) сохранились в местных традициях, что позволяет говорить о религиозном синкретизме у туркмен.

На рубеже второго тысячелетия ислам стал господствующей религией на всем пространстве современного Т. До середины XIV в. в Мерве и Хорезме существовали небольшие общины христиан (христианство проникло на территорию региона во И-Ш вв.; в Мерве в предысламский период 5-7% населения были христианами). Буддизм утратил своих последних приверженцев еще в середине VIII в.

Мусульмане средневекового Т. принадлежали к разным направлениям ислама. Это объясняется прежде всего тем, что арабы- завоеватели были выходцами из разных племен и сторонниками разных богословско-правовых школ. Среди них встречались и маликиты, и шафи‘иты, но большинство составляли ханафиты. Со временем ханафитский толк стал практически единственным у туркмен. Однако в среде весьма пестрого в этническом отношении городского населения Южного Т. (Мерв, Абиверд, Серахс, Ниса), особенно в период правления в соседнем Иране династии Сефевидов (1501— 1732), когда шахи объявили шиизм официальной государственной религией, было немало и шиитов. Об этом, в частности, свидетельствуют сообщения гератского историка Хондемира, хивинских хронистов Муниса и Агехи и бухарского историка ‘Абд ал-Карима Бухари, относящиеся к событиям 1510 г., первой четверти XVIII в. и 1785 г. По данным источников, шиитская часть населения подвергалась давлению со стороны представителей господствовавшего религиозного направления. Вплоть до вхождения Т. в состав Российской империи под предлогом борьбы с «неверными» (шиитами) туркменские предводители-сардары совершали грабительские набеги (атаманы) на приграничные провинции Ирана, откуда под тем же предлогом организовывались карательные экспедиции против туркмен. К середине XIX в. шиитов на территории Т. практически не осталось.

Большое влияние на жизнь туркменского общества оказал суфизм. Наиболее известными его центрами в домонгольский период были Мерв, Серахс, Абиверд, Ниса, Дехистан, Хорезм. С Мервом связано прежде всего имя хваджи Йусуфа ал-Хамадани (ум. в 1140 г.)— духовного наставника (непосредственно или через свое учение) многих знаменитых среднеазиатских суфиев: Ахмада ал-Йасави (ум. в 1166-67 г.), Наджм аддина ал-Кубра (погиб в 1221 г. во время осады Гурганджа монголами), Баха’ ад-дина Накшбанда (ум. в 1389 г.) и др. В Серахсе прославился Абу-л-Фадл ас-Сарахси (ум. в 1023-24 г.), в Абиверде— Абу Са‘ид ал- Майхани (ум. в 1049 г.), в Нисе — Абу ‘Али ад-Даккак (X — начало XI в.), в Дехиста- не — ‘Али б. Суккари (IX — начало X в.), в Гургандже, столице Хорезма (ныне Куня- Ургенч),— упомянутый выше Наджм аддин ал-Кубра, основатель-эпоним суфийского братства кубравийа. Сохранились их великолепные мавзолеи, являющиеся ныне историко-архитектурными памятниками и одновременно объектами культа. Правда, паломникам-туркменам, не знающим подлинных имен «святых», они известны как ходжа Юсуп-бабá, Сарагт-бабá, Меана-бабá, Ших Кебир, или Машад-ата, и т.п. Это были представители городской ираноязычной среды, тем не менее их почитали и частично переходившие к оседлой жизни кочевники-тюрки. Так, согласно преданиям, авторитет Абу Са‘ида ал-Майхани признали Сельджукиды Чагры-бек и Тогрул, которым он «отдал» провинцию Хорасан и Персидский Ирак. Гробница «святого» и дарвиш- ская обитель при ней находились под покровительством султана Санджара.

По мере отюречивания населения все большей популярностью стали пользоваться суфии из тюркской среды. Первым таким «святым» стал основатель братства йасавийа Ахмад ал-Йасави. Он жил в г. Яса (позднее— Туркестан), на территории Южного Казахстана, где находится его мавзолей, но почитаем в Т. не менее, чем на родине. У туркмен даже бытует выражение, в некотором роде приравнивающее Ахмада ал-Йасави к пророку Мухаммаду: «В Макке/Мекке- ал-Мадине/Медине — Мухаммад, а в Туркистане — хваджа Ахмад». Многих послемонгольских, уже тюркоязычных суфиев традиция считает продолжателями дела ал-Йасави.

В послемонгольский период, с конца с XIII в., основным религиозным, в том числе и суфийским, центром вплоть до XX в. для туркмен стал Хорезм, второе место отдавалось Бухаре. С Хорезмом (с начала XVII в. — Хива) связана деятельность таких легендарных и полулегендарных суфиев конца XII — XVI в., ведших активную религиозную пропаганду в туркменской кочевой среде, как Саййид-ата, Хаким-ата, или Сулайман ал-Бакыргани, Чопан-ата, шайх Шараф (Ше- реф), написавший по просьбе прибалханских туркмен на понятном им тюркском языке книгу Му‘ин ал-мурид («Пособие для послушников»), Гёзли-ата, шайх Камал ад-дин (Кемалуддин) и др.

С Хорезмом традиция связывает происхождение и большинства родоначальников туркменских овляд (араб, аулад — «дети», «потомство») — «святых» групп у туркмен, хотя их духовенство ведет свою вымышленную родословную от трех «праведных» халифов — Абу Бакра, ‘Усмана и ‘Али. У хорезмийских пиров и шайхов получали духовное звание большинство туркменских ишанов (остальные делали это в Бухаре). В хивинских и бухарских мадрасах учились многие туркменские поэты-классики XVIII— XIX вв. — Махтум-кули, Зелили, Андалиб, Молланепес (Молла Непес), Зинхари и многие другие. Когда Т. вошел в состав Российской империи, царские власти, опасаясь воздействия усилившейся в конце XIX — начале XX в. пропаганды идей пантюркизма и панисламизма, старались пресечь деятельность хивинских и бухарских пиров, шайхов и ишанов.

Обучение догмам и обрядам ислама (в частности, связанным с наречением имени ребенку, заключением брака, празднованием достижения возраста Пророка— пыгамбер яшы, отчитыванием умерших) осуществляли муллы (молла) и ишаны. Муллы же учили детей и подростков в мечетных школах (мектеб/мактаб), а ишаны, ахуны, немногочисленные в среде туркменского духовенства, и наиболее подготовленные муллы — юношей в мадрасах первой ступени. Казы (араб, кади; мусульманские судьи), которых у туркмен также было немного, после включения Т. в состав Российской империи были объединены в суды казиев, функционировавшие наряду с гражданскими судами, но разбиравшие в основном семейно-бытовые конфликты. Еще одну категорию лиц, связанных с отправлением религиозных обрядов, представляли мюджевюры (араб. муджавир — «живущий по соседству») — смотрители «святых» мест (овлия, кераматлы ер), которых в Т. насчитывалось несколько сот. Данные по туркменским районам, входившим в состав Хивинского ханства, Бухарского эмирата и приграничных провинций Ирана и Афганистана, отсутствуют. По Закаспийской же области в 1899 г. официально насчитывалось 80 рядовых мулл, 152 имама (т.е. мулл-настоятелей мечетей) и 105 ишанов, из которых половина приходилась на Мервский уезд.

После революции все мечетные школы и мадрасы и почти все мечети были закрыты, переоборудованы под хозяйственные помещения или культурно-просветительские учреждения. Так, построенная в начале XX в. красивая мечеть бехаитов в центре Ашхабада стала краеведческим музеем. В послевоенный период во всей республике насчитывалось лишь четыре зарегистрированные в 1946-1949 гг. официальные мечети: по две в Марыйской и Ташаузской областях. Одна из них, являющаяся и «святым» местом хваджи Йусуфа ал-Хамадани (в обиходе— ходжа Юсуп (Йусуф)-баба), служила резиденцией козы — официального главы мусульман Т., там же находилось Духовное управление, казийат. Столица Т., Ашхабад, мечети не имела. Подобное положение сохранялось вплоть до второй половины 80-х гг. XX в.

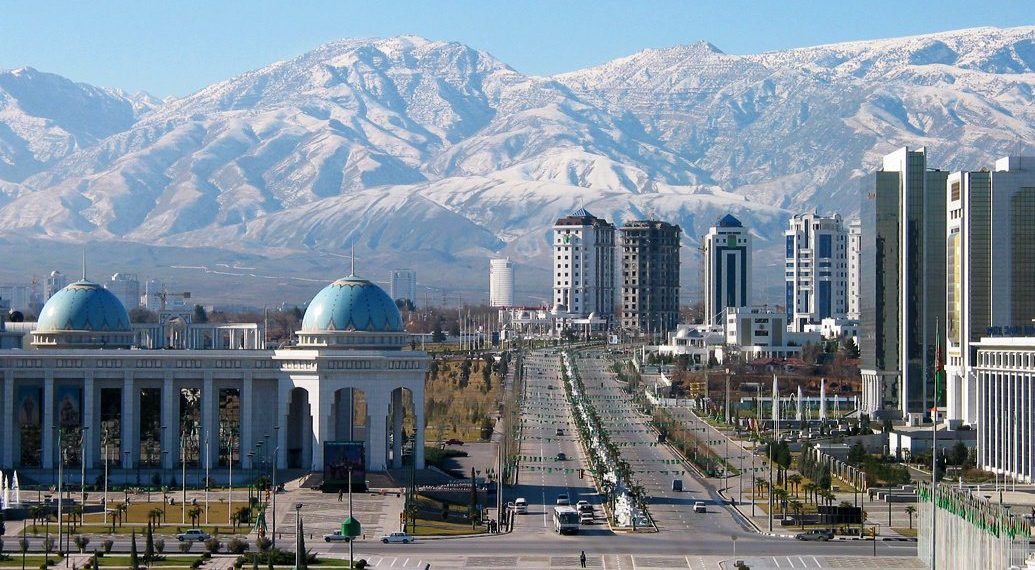

С началом перестройки вследствие более либерального отношения властей к религии и духовенству началось строительство новых и восстановление некоторых старых мечетей, подготовка кадров не только в бухарской мадрасе Мир-и Араб и Высшем исламском институте им. имама ал-Бухари в Ташкенте, как было в предыдущий период, но и за границей (в Египте, Турции, Саудовской Аравии). Этот процесс чрезвычайно усилился в 90-е гг. XX в., когда Т. стал самостоятельным государством. Так, на февраль 1996 г. в республике уже действовало несколько сот мечетей, число которых сократилось после того, как в начале 1997 г. прошла их перерегистрация, несколько десятков строилось. В Ашхабаде функционирует 11 мечетей, часть средств на их возведение получена от арабских стран и Турции. Одна из мечетей, на проспекте Туркменбаши,— шиитская, специально для иранцев, которых сейчас немало в туркменской столице. Наиболее крупная мечеть, рассчитанная на 800 молящихся, сооруженная в районном центре Геок-Тепе, в 44 км от Ашхабада, носит имя Сапармурат-хаджжи в честь бывшего первого секретаря КПТ, а ныне президента Т. С.А.Ниязова, совершившего паломничество- хаджж к святыням Мекки и Медины. В марте 1994 г. при ашхабадской мечети Акса был проведен первый конкурс юных чтецов Корана, затем это стало традицией.

С распадом СССР распалось на независимые республиканские образования и находившееся в Ташкенте Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана, которому раньше подчинялся казийат Т. В республике сначала было создано пять велайатских (областных) казийатов, но затем власти отменили это решение, выступив за единое управление мусульман — казийат в столице Ашхабаде под патронажем президента республики. В 1994 г. при Туркменском госуниверситете был открыт богословский факультет, студентов которого сразу же отправили учиться за границу (в Турцию и арабские страны), а за это время в центре города, недалеко от основных зданий ТГУ, к 1997/98 учебному году был построен закрытый комплекс для этого факультета, включающий учебные корпуса, общежитие, студенческую мечеть, библиотеку и подсобные помещения.

Религиозная литература, попадавшая в Т. раньше спорадически, пользовалась тем не менее постоянным спросом: так, Коран в переводе акад. И.Ю). Крачковского, изданный московским издательством в 1963 г., поступил в республику в считанных экземплярах и неофициально распространялся путем ксерокопирования. С конца 80-х и особенно в 90-е гг. публикации религиозного характера на самые разные темы стали появляться все в большем количестве: московские и иные издания Корана на русском и арабском языках; два издания, хотя и не очень качественные, этой святой книги на туркменском, подготовленные переводчиком Д.Керимовым и писателем А.Агабаевым (1994) и ахуном Хаджи (хаджжи) Ахмедом (1995) (по утверждению В.Пономарева, почти весь 40-тысячный тираж этого издания весной 2000 г. был изъят из библиотек, магазинов и т.д. и сожжен по указанию президента Республики); перевод двухтомника «Жизнь Мухаммеда»

В.Ф.Пановой и Ю.Б.Вюстина (1992) на туркменский язык; переиздание сочинения среднеазиатского богослова Вафаи «Раунак ал-ислам» («Блеск ислама»), которое входило в обязательную программу дореволюционных мадрас ряд популярных брошюр о молитве, посте и т.д. В середине 90-х гг. был открыт иранский магазин, в котором 80 книг и изопродукции на персидском, арабском, английском и русском языках посвящены исламу. Возродившаяся в 1990 г. община мусульман-бехаитов продолжила издание своего прежнего журнала «Свет истины» (вышло четыре номера). С конца 80-х гг. все больше материалов, связанных с различными вопросами религии, в том числе выступлений представителей духовенства, стало появляться в республиканских и местных средствах массовой информации — в прессе, на радио и телевидении.

Расширились возможности исполнения пятого предписания ислама — паломничества (хаджж) к святыням Мекки и Медины. Если в 60-80-х гг. от СССР ежегодно отправлялись в хаджж не более 30-40 человек, среди которых туркменистанцев были считанные единицы, то за 1992-1993 гг. совершили хаджж более 300 туркменских мусульман, а в 1994 г. председатель Совета по делам религий при президенте Т. Наср Аллах б. ‘Ибад Аллах напутствовал 145 паломников. С 1992 г. для паломников ежегодно организуется специальный авиарейс Ашхабад-Джидда.

Празднование главного мусульманского торжества — курбан байрама теперь не только не осуждается властями, но и, согласно Указу президента, стало общенациональным. Дни курбан байрама — нерабочие. Организуются коллективные трапезы и массовые гулянья.

Делегации мусульман Т. посещают единоверцев в других странах, участвуют в работе различных международных организаций.

Лит-ра: В.А.Жуковский. Жизнь и речи Абу Саида Мейхенейского. СПб., 1899; Обзор Закаспийской области за 1899 г. Асхабад, 1900; В.В.Бартольд. Отчет о командировке в Туркестан. СПб., 1904, 208; А.Н.Самойлович. Махтум-Кули и Хаким-Ата//Туркменоведение. 1929, № 12; МИТТ. 1,67,91,107-109,347 и др.; II, 48,198,200,332 и др.; А.А.Росляков. К вопросу о мюридизме в Туркмении//Известия АН ТССР. 1952, №5; А.П.Ковалевский. Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. Харьков, 1956, 127; История Туркменской ССР. Т. I. Кн. I. Аш. 1957, 161-162; Абу-л-Гази. Родословная туркмен / Пер. и науч. изд. А.Н.Кононова. М.-Л., 1957, 75; В.Н.Басилов. Культ святых в исламе. М., 1970; С.М.Демидов. К вопросу о религиозном синкретизме у туркмен XIX — начала XX в. // Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук. Т. 8. М., 1970; он же. Туркменские овляды; он же. Суфизм; он же. Легенды, 62-128; он же. История религиозных верований народов Туркменистана. Аш., 1990, 71-122, 134-141; Коран на туркменском языке// ТИ. 15.03.1994; Конкурс знатоков Корана// ТИ. 30.03.1994; К порогу священной Каабы//ТИ. 12.05.1994; Л.Папилова. Свет истины (О новом в жизни религиозных общин)//ТИ. 21.01.1995.

С.М.Демидов