Указатели

Музыка вэ ислам («Музыка и ислам») — первая в российском мусульманском мире специальная книга на тему отношения к музыке в исламе (на татарском языке). Автор — Хади Кильдебаки/Кильдибеков (1881–1949) — автор публикаций по философии, религии и мусульманскому образованию, литератор и переводчик.

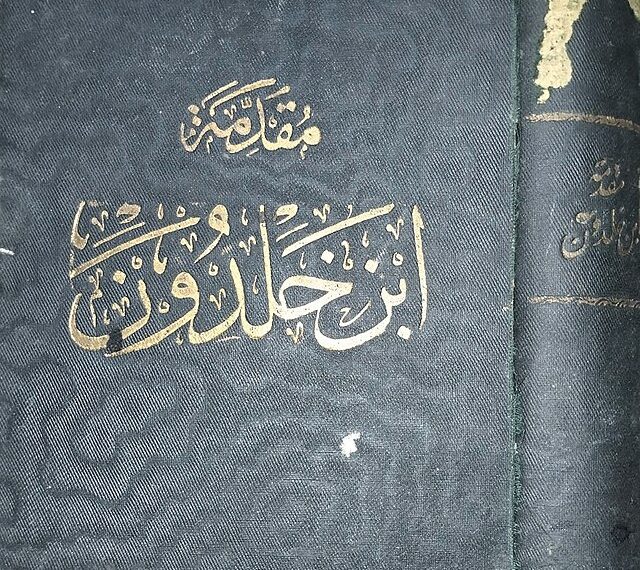

«МУК̣АДДИМА» (араб. «Введение») – обширная теоретическая часть многотомного труда Ибн Х̱алдӯна «Книга поучительных примеров и сведений из истории арабов, персов, берберов и других современных им народов» (имеются и другие варианты перевода), получившая самостоятельное значение под названием «Введение» (или «Пролегомены»); написана в 1375–78.

МУКА̄ТАБ (ж. p. мука̄таба) — в фикхе раб (рабыня), заключивший письменное соглашение о самовыкупе. Соглашение определяло размер выкупа, срок и условия уплаты. С момента заключения договора хозяин утрачивал часть прав на личность раба (по выражению факихов, раб «выходит из владения хозяина, но не выходит из его собственности»).

МУЛК, МИЛК (мульк, мильк; мн. ч. амла̄к) — близкие по значению и часто смешивавшиеся в употреблении термины (от корня МЛК — «владеть»). Мулк означает как неограниченную власть (в том числе и царскую) и безусловную собственность, так и объект этой собственности, а милк—только объект собственности.

МУЛЛА̄ (рус. заимствование из татар., восходит через перс, молла к. араб, маула в значении «господин, повелитель, владыка»; в других иранских и тюркских языках слово имеет формы мелла, молло, молдо) — знаток мусульманского ритуала, служитель культа; учитель религиозной школы; грамотный, ученый человек.

МУЛЛА̄ С̣АДРА̄, С̣адр ад-дӣн Мух̣аммад б. Ибра̄хӣм Шӣра̄зӣ (ок.1572—1640) — иранский богослов, философ и мистик, идеолог шиизма в сефевидском Иране, один из ближайших учеников главы исфаханской школы философов Мир Дамада. Из полемических сочинений М. С. наибольшую известность получили Се асл и Каср ал-аснам ал-джахилийа. Им составлены комментарии к трудам выдающихся

МУНКАР и НАКӢР—имена двух ангелов, допрашивающих человека после его смерти в могиле о его вере. Верующих мусульман они оставляют в покое, грешников и неверующих подвергают наказаниям (‘азаб ал-кабр), предваряющим их наказание в джаханнаме.

МУРӢД (мюрид)—добровольный последователь, ученик. М. называли человека в период его приготовления к вступлению в суфийское братство (тарика) или ремесленную корпорацию (синф), когда он находился на первой (низшей) ступени посвящения и духовного самосовершенствования. В более широком употреблении значение термина расплывчато, он может обозначать суфия вообще и даже просто рядового мусульманина.

МУС̣АЛЛА̄ («место моления»; тадж:.-перс, намазгах, намазгох) — первоначально синоним масджид, затем — место, где проводятся общая молитва в праздники розговенья (‘ид ал-фитр) и жертвоприношения (‘ид ал-адха, курбан-байрам). В арабских странах и Иране после XVI в. традиция моления в М. постепенно угасает, в Средней Азии (Бухара) существовала до начала XX в.

Муса-хан хваджа-йи Дахбиди, Муджад-диди б. Мухаммад ‘Иса-хан хваджа-йи Дахбиди (ок. 1700— 1776-77)— основоположник муджаддидийа — ветви накшбандийа в Мавараннахре, потомок (в 7-м колене) Махдум-и А‘зама (ум. в 1542 г.). Родился в селении Дахбид (в 15 км к северу от Самарканда), учился в самаркандской Мадрасе Тиллакари, по окончании которой вместе с