СТАТЬЯ ДНЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

АБУ МАДЙАН (Бӯ Медйен), Абӯ Мадйан Шу‘айб б. ал-Х̣усайн ал-Анс̣а̄рӣ (ок. 1126—1197) — наиболее популярный североафриканский суфий. Родился в окрестностях г. Севильи в семье андалусских арабов. После смерти родителей был пастухом у своих старших братьев, обучался ремеслу ткача.

- 5 октября, 2018

АБӮ ЛАХАБ («отец пламени», «пламенеющий») — прозвище ‘Абд ал-‘Уззы б. ‘Абд ал-Мутталиба (середина VI в.— 624 г.), дяди и одного из главных врагов Мухаммада в позднемекканский период его деятельности.

- 2 октября, 2018

АБӮ ЙӮСУФ, Йа‘к̣ӯб б. Ибрахӣм ал-Куфӣ ал-Анс̣арӣ (731—804) — факих, первый верховный кади (кади ал-кудат) в исламе.

- 27 сентября, 2017

‘АБДУ (‘Абдо), Мухаммад — богослов, факих, реформатор ислама и общественный деятель Египта; ученик и соратник Джамал ад-дина ал-Афгани.

- 27 сентября, 2017

АБУ БАКР ас-СИДДИК, ‘Абдаллах (ал-‘Атик) б. ‘Усман (ок. 572—23 августа 634 г.) — первый из четырех «праведных» (рашидун) халифов. Богатый мекканский купец, якобы первым из мужчин принявший ислам (то же сообщается еще о нескольких ближайших сподвижниках Пророка), друг Мухаммада, оказывавший постоянную финансовую поддержку мусульманской общине до переселения в Медину.

- 27 сентября, 2017

‘АБДАЛЛАХ б. САБА’ (его часто называли по матери — Ибн ас-Сауда’, т. е. «сын черной») — эпоним самой ранней в исламе общины сабаитов (ас-саба’ийа), проповедовавших «крайние» взгляды в отношении ‘Али б. Аби Талиба.

- 27 сентября, 2017

‘АБДАЛЛАХ б. ‘АББАС (619—686) — двоюродный брат основателя ислама Мухаммада, родоначальник коранической экзегезы (толкования Корана)

- 27 сентября, 2017

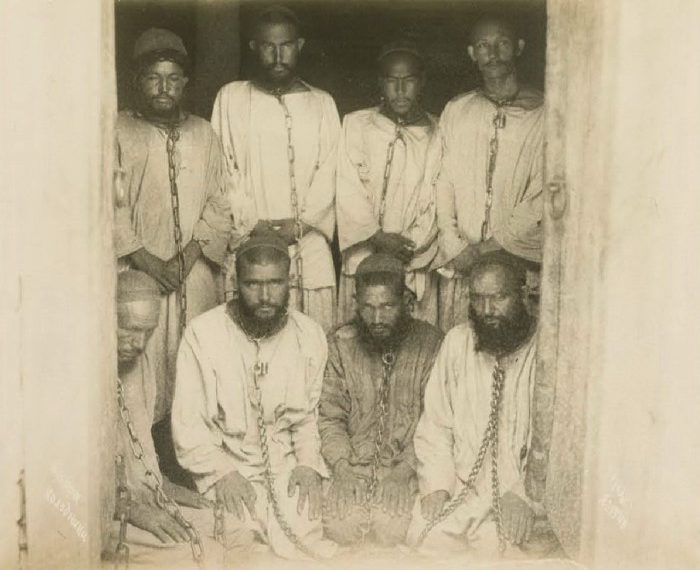

‘АБД (мн. ч. ‘ибад) — общее понятие «раб», употребляемое также в переносном смысле, входит составной частью в теофорные имена (например, ‘Абд Аллах, ‘Абд ар-Рахман).

- 27 сентября, 2017

Аббасиды пришли к власти на волне шиитской пропаганды в пользу «дома Пророка», но вели при этом двойную игру: внешне они действовали в пользу Алидов, втайне — в собственных интересах. А. почти поголовно истребили Омейядов, спаслись лишь единицы, одному из них удалось бежать и основать в Андалусии новую династию омейядских государей.

- 27 сентября, 2017

АБД ал-ДЖАББАР б. Ахмад ал-Хамазани (ум. в 1025 г.) — видный представитель му‘тазилитского калама, факих шафи‘итского мазхаба. С деятельностью ‘А. ал-Дж. связано возрождение му‘тазилизма при Буидах.

- 27 сентября, 2017

НОВЫЕ СТАТЬИ

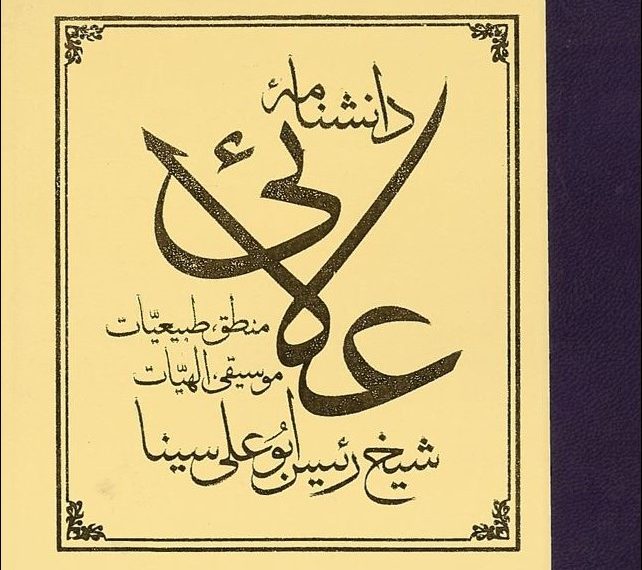

«КНИГА ЗНАНИЯ» (Даниш-намэ) – сочинение Ибн Сӣны, написанное в 1024–37 на языке фарси. Состоит из 4 разделов: «Логика», «Метафизика», «Физика» и «Математика».

- 28 апреля, 2025

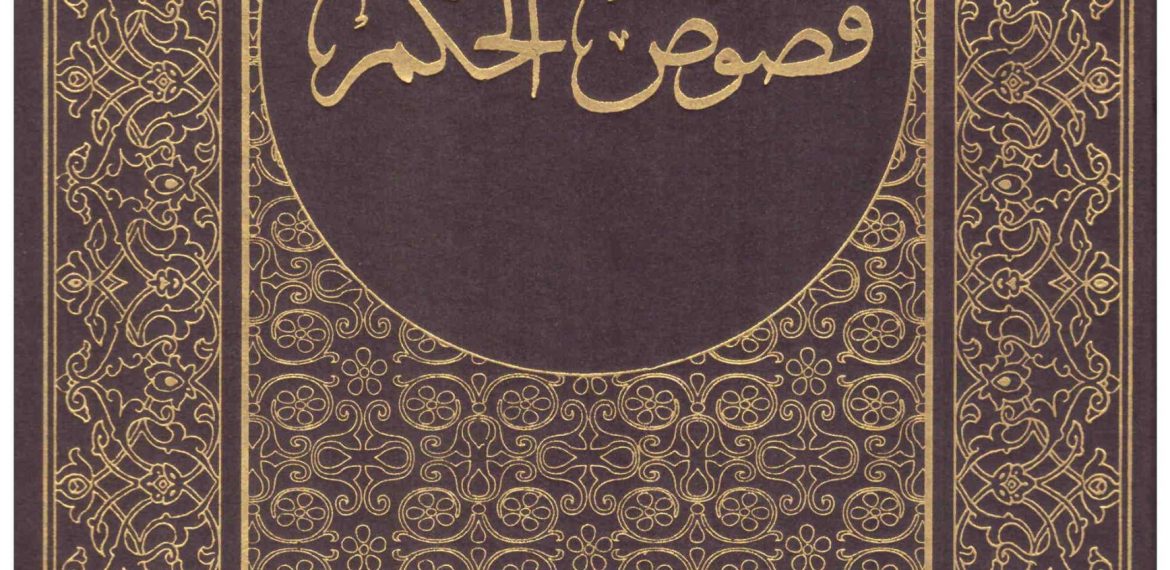

«ГЕММЫ МУДРОСТИ» (араб. «Фус̣ӯс̣ ал-х̣икам») – наряду с «Мекканскими откровениями» основное произведение Ибн ‘Арабӣ, содержащее изложение его философских взглядов. Отличается от последнего несравненно меньшим объемом.

- 28 апреля, 2025

Ахмад Ясави ибн Ибрахим (ум. 562 г.х. / 1167 г. н.э.) – один из величайших тюркских суфиев.

- 15 апреля, 2025

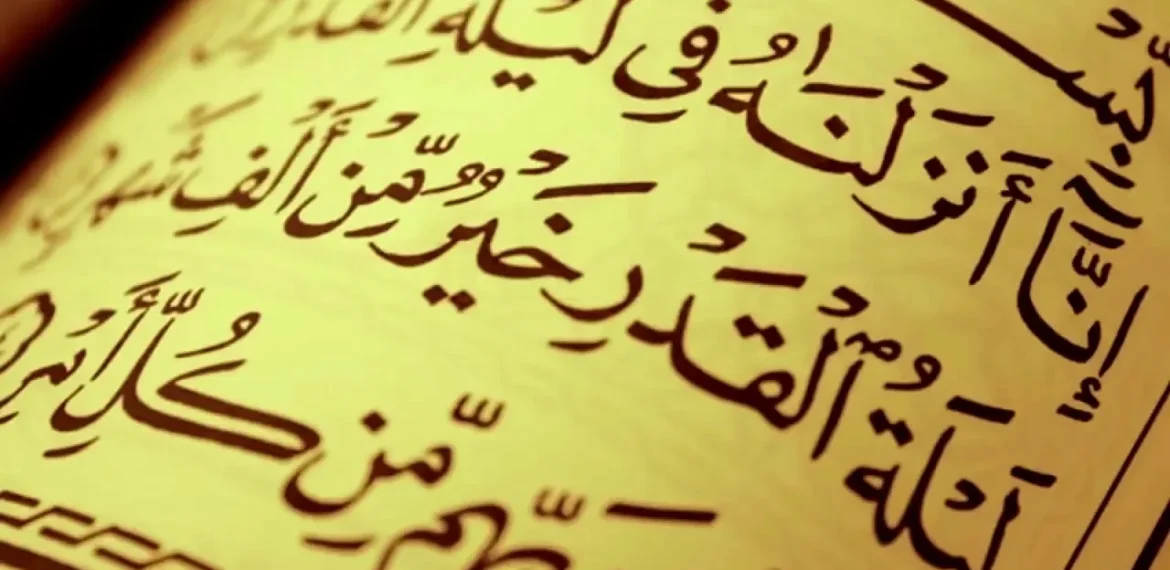

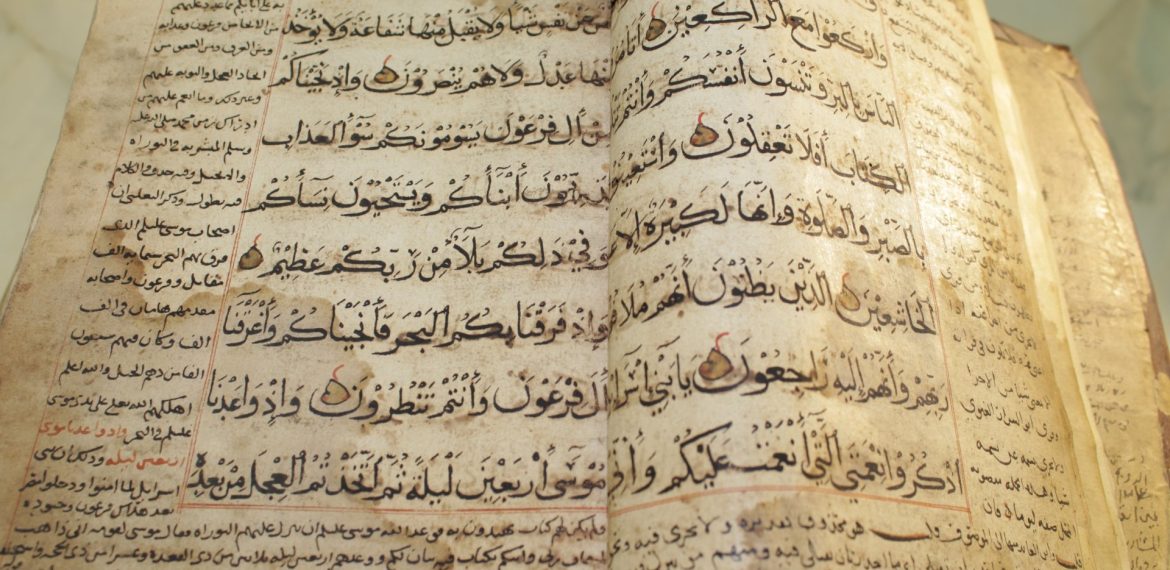

Тафсир – специальный термин в исламоведении, означающий объяснение смысла айатов Священного Корана и извлечение из него положений мусульманского вероучения. В словосочетании ‘илм-е тафсир («экзегетика») это слово указывает на одну из самых широких областей исламоведения, предметом которой является толкование Священного Корана. Введение Теоретические положения История мусульманской экзегетики в начальный период История

- 14 апреля, 2025

Нежелание суннитских кругов продолжать традиции прежней коранической экзегетики ограничило бытование существующих жанров, породив своего рода стагнацию в области комментаторской литературы. Деятельность пуристических и возрожденческих кругов положила начало салафитскому комментарию у суннитов и ахбаритскому комментарию у имамитов, в целом усилив противостояние имамитов с суннитами в области экзегетической литературы.

- 10 апреля, 2025

V–VI вв. х. / XI–XII вв. н. э. считаются эпохой значительного развития мусульманской экзегетики. Как мы видели в предыдущей части статьи, на протяжении II–IV вв. х. / VIII–X вв. н. э. кораническая экзегеза от сочинений, основанных только на одной отрасли знаний, перешла к полидисциплинарным трудам. Так, например, авторы филологических комментариев

- 7 апреля, 2025

II и III столетия хиджры (VIII–IX вв. н. э.) в истории мусульманской науки и религиозных школ и течений были периодом составления сочинений и формирования направлений. В течение этих двух веков, с одной стороны, появились и установились основные существующие до сих пор или существовавшие довольно долгое время богословские и юридические школы,

- 17 марта, 2025

Комментирование представляет собой создание некоего смысла на основе отдельно взятого текста, в ходе которого возникает связь между этим смыслом и самим текстом. Этот смысл, который мы называем первичным или ассоциативным, создается на основе знания языка и на уровне привычных ассоциаций и не требует какой-либо специфической деятельности. То же, что мы

- 18 февраля, 2025