СТАТЬЯ ДНЯ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

СУННА (араб. обычай, пример) – термин, который в арабо-мусульманской и исламоведческой литературе употребляется в разных значениях, основными из которых являются: «традиция» Пророка Мухаммада как Священное Предание, объясняющее и дополняющее Священное Писание – Коран; «традиция» Пророка как образец и руководство для мусульманской общины; «традиционалистский», или мажоритарный, ислам, в отличие от периферийных

- 5 февраля, 2026

АБӮ ЛАХАБ («отец пламени», «пламенеющий») — прозвище ‘Абд ал-‘Уззы б. ‘Абд ал-Мутталиба (середина VI в.— 624 г.), дяди и одного из главных врагов Мухаммада в позднемекканский период его деятельности.

- 2 октября, 2018

АБД ал-ДЖАББАР б. Ахмад ал-Хамазани (ум. в 1025 г.) — видный представитель му‘тазилитского калама, факих шафи‘итского мазхаба. С деятельностью ‘А. ал-Дж. связано возрождение му‘тазилизма при Буидах.

- 27 сентября, 2017

Аббасиды пришли к власти на волне шиитской пропаганды в пользу «дома Пророка», но вели при этом двойную игру: внешне они действовали в пользу Алидов, втайне — в собственных интересах. А. почти поголовно истребили Омейядов, спаслись лишь единицы, одному из них удалось бежать и основать в Андалусии новую династию омейядских государей.

- 27 сентября, 2017

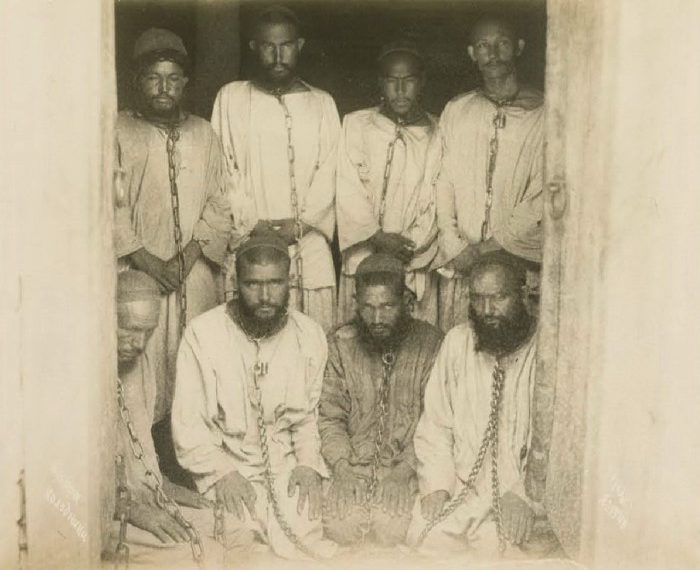

‘АБД (мн. ч. ‘ибад) — общее понятие «раб», употребляемое также в переносном смысле, входит составной частью в теофорные имена (например, ‘Абд Аллах, ‘Абд ар-Рахман).

- 27 сентября, 2017

‘АБДАЛЛАХ б. ‘АББАС (619—686) — двоюродный брат основателя ислама Мухаммада, родоначальник коранической экзегезы (толкования Корана)

- 27 сентября, 2017

‘АБДАЛЛАХ б. САБА’ (его часто называли по матери — Ибн ас-Сауда’, т. е. «сын черной») — эпоним самой ранней в исламе общины сабаитов (ас-саба’ийа), проповедовавших «крайние» взгляды в отношении ‘Али б. Аби Талиба.

- 27 сентября, 2017

АБУ БАКР ас-СИДДИК, ‘Абдаллах (ал-‘Атик) б. ‘Усман (ок. 572—23 августа 634 г.) — первый из четырех «праведных» (рашидун) халифов. Богатый мекканский купец, якобы первым из мужчин принявший ислам (то же сообщается еще о нескольких ближайших сподвижниках Пророка), друг Мухаммада, оказывавший постоянную финансовую поддержку мусульманской общине до переселения в Медину.

- 27 сентября, 2017

‘АБДУ (‘Абдо), Мухаммад — богослов, факих, реформатор ислама и общественный деятель Египта; ученик и соратник Джамал ад-дина ал-Афгани.

- 27 сентября, 2017

АБӮ ЙӮСУФ, Йа‘к̣ӯб б. Ибрахӣм ал-Куфӣ ал-Анс̣арӣ (731—804) — факих, первый верховный кади (кади ал-кудат) в исламе.

- 27 сентября, 2017

НОВЫЕ СТАТЬИ

СУННА (араб. обычай, пример) – термин, который в арабо-мусульманской и исламоведческой литературе употребляется в разных значениях, основными из которых являются: «традиция» Пророка Мухаммада как Священное Предание, объясняющее и дополняющее Священное Писание – Коран; «традиция» Пророка как образец и руководство для мусульманской общины; «традиционалистский», или мажоритарный, ислам, в отличие от периферийных

- 5 февраля, 2026

АРАБО-МУСУЛЬМАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ – традиция философской рефлексии, возникшая и развившаяся в эпоху господства исламского мировоззрения в условиях преимущественно арабоязычной цивилизации и претерпевшая в наши дни значительную трансформацию под влиянием западной цивилизации и философии.

- 28 января, 2026

ШАХРАСТА̄НӢ Абӯ ал-Фатх̣ Мух̣аммад Ибн Абд ал-Карӣм, аш- (ок. 1075/1086, Шахрастан, Иран – 1153, там же) – арабо-мусульманский философ, представитель ашаритского калама, доксограф, историк религий.

- 27 января, 2026

ТАФТАЗА̄НӢ Са‘д ад-Дӣн Мас‘ӯд Ибн ‘Умар, ат- (ок. 1322, с. Тафтазан, близ г. Ниса, Хорасан – ок. 1390, Самарканд) – арабо-мусульманский философ, видный представитель перипатезирующего калама.

- 23 января, 2026

СУХРАВАРДӢ Шиха̄б ад-Дӣн Йах̣йа̄, ас- (1154, Сухравард, Северо-Западный Иран – 1191, Алеппо) – арабо-мусульманский философ, представитель ишракизма.

- 23 января, 2026